考研物化数学:哪些专业需要考?常见问题深度解析

考研时,很多同学都会纠结于“物化数学”这个科目到底适用于哪些专业。其实,物化数学并不是一个独立的考试科目,而是指物理、化学和数学这三门基础学科的综合考察,常见于理工科专业的考研中。那么,具体哪些专业会涉及这门考试呢?本文将为大家详细解答,帮助考生更好地规划备考方向。

常见问题解答

1. 物化数学主要适用于哪些专业?

物化数学通常适用于对物理和化学有较高要求的理工科专业,尤其是材料科学、化学工程、环境科学等。具体来说,以下几类专业经常需要考这门综合科目:

- 材料科学与工程:这类专业需要扎实的物理和化学基础,研究材料的性质、制备和应用,物化数学的考察能全面评估学生的科学素养。

- 化学工程:化学工程结合了化学和工程学,研究物质的转化和传递过程,物化数学的考察重点在于数学建模和物理化学原理的应用。

- 环境科学:环境科学涉及环境污染物的检测、治理和预防,需要物理和化学知识来分析环境问题,物化数学的考察能评估学生的综合分析能力。

- 物理学:物理学本身就需要较强的数学和物理化学基础,考研时往往要求考生具备扎实的物化数学能力。

- 高分子材料与工程:这类专业研究高分子的结构、性能和应用,需要物理和化学的交叉知识,物化数学的考察能评估学生的实验和理论结合能力。

一些交叉学科如纳米科学与工程、生物医学工程等也可能涉及物化数学的考察。考生在报考时,最好查阅目标院校的招生简章,确认具体考试科目和范围。

2. 物化数学的考试难度如何?如何备考?

物化数学的考试难度相对较高,因为它要求考生同时掌握物理、化学和数学三门学科的知识,且需要较强的综合应用能力。考试内容通常包括物理化学原理、数学建模、实验数据分析等。备考时,考生可以采取以下策略:

- 系统复习基础知识:物理化学是核心,要重点掌握热力学、动力学、量子化学等内容;数学方面,多边形、微分方程、线性代数等是常考点。

- 多做真题和模拟题:通过做题可以熟悉考试题型和难度,提高解题速度和准确率。

- 注重实验和计算能力:物化数学往往涉及实验数据的处理和计算,平时要多练习相关技能。

- 结合实际应用:尝试将理论知识与实际案例结合,加深理解。

备考过程中,建议考生制定详细的复习计划,合理分配时间,避免临时抱佛脚。同时,可以参加一些考研辅导班或学习小组,与他人交流学习心得,提高备考效率。

3. 考过物化数学后,就业前景如何?

考过物化数学并顺利毕业的学生,就业前景相对较好,尤其是在科研、教育、工业等领域。具体来说,以下几个方面值得关注:

- 科研机构:如中科院、高校实验室等,从事材料、化学、环境等领域的科研工作。

- 企业研发部门:如化工企业、材料公司、制药企业等,从事产品研发、工艺优化等工作。

- 政府部门:如环保局、质量监督局等,从事环境监测、标准制定等工作。

- 高校教师:通过考研和博士阶段的学习,有机会成为高校教师,从事教学和科研工作。

随着科技的发展,物化数学背景的人才在新能源、环保新材料等新兴领域也有广阔的就业机会。总体而言,只要基础扎实,就业前景还是比较乐观的。

4. 物化数学与其他综合科目的区别是什么?

物化数学与其他综合科目(如理化综合、数理化综合)的主要区别在于考察的侧重点不同。物化数学更强调物理和化学的基础理论,而其他综合科目可能更注重实验技能或应用能力的考察。例如:

- 理化综合:更侧重化学和物理的实验操作能力,常用于化学、物理相关专业。

- 数理化综合:除了物理和化学,还可能涉及数学的应用,如计算化学、数学建模等。

考生在备考时,应根据目标专业的具体要求选择合适的复习方向。一般来说,物化数学的考察范围更广,难度也更高,需要考生有较强的综合能力。

5. 如何判断自己是否适合考物化数学?

判断自己是否适合考物化数学,可以从以下几个方面考虑:

- 兴趣:是否对物理和化学有浓厚的兴趣,这是长期备考的动力。

- 基础:是否具备扎实的数学、物理和化学基础,可以通过做题或模拟考试来评估。

- 学习能力:是否具备较强的自学能力和逻辑思维能力,这对于理解复杂的科学原理非常重要。

- 时间管理:物化数学的备考周期较长,是否能够合理安排时间,持续学习。

如果对以上几个方面有肯定的回答,那么很可能适合考物化数学。当然,最终决定还需结合目标院校的招生要求和自身实际情况。

以上就是关于考研物化数学的常见问题解答。希望本文能帮助考生更好地了解这门考试,为考研之路提供参考。

内容排版与剪辑技巧

在撰写这类科普类文章时,合理的排版和剪辑技巧能让内容更易读。以下是一些建议:

- 分段清晰:使用

、

、

等标题标签,将文章分为多个小节,方便读者快速定位所需信息。

- 列表辅助:对于列举内容,使用

- 、

- 等列表标签,使信息更结构化,避免大段文字带来的阅读疲劳。

- 段落简短:每段文字不宜过长,控制在100-200字左右,配合段落间距,提升阅读舒适度。

- 重点突出:使用加粗( )或引用(

)标签突出关键信息,帮助读者快速抓住核心内容。

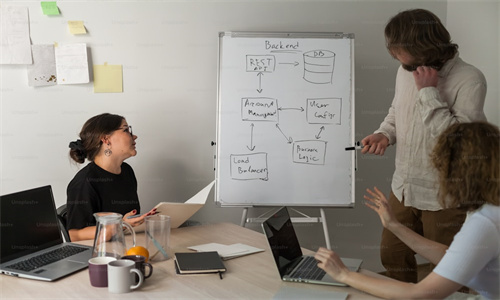

- 图文结合:适当插入图表或示意图,用视觉元素辅助说明,增强内容的可理解性。

- 、

避免过度营销或堆砌广告内容,保持内容的客观性和实用性,这样才能真正帮助到读者。