天人合一的现代价值与实践路径

“天人合一”作为中华优秀传统文化的重要理念,在现代社会依然具有深刻的现实意义。它强调人与自然、社会的和谐共生,为解决当代环境危机、心理焦虑等问题提供了东方智慧。这一概念不仅关乎哲学思辨,更体现在日常生活与制度建设的方方面面,成为推动可持续发展的重要精神资源。

常见问题解答

1. 天人合一的现代意义是什么?

天人合一的现代意义主要体现在生态伦理、身心健康和社会治理三个层面。从生态伦理看,它倡导尊重自然、顺应自然的生存智慧,为应对气候变化、生物多样性丧失等全球性环境问题提供了解决方案。具体而言,这一理念要求人类在利用自然资源时保持谦卑态度,通过技术创新与生态保护协同发展,实现经济活动的绿色转型。从身心健康角度,天人合一强调人与环境的互动平衡,现代研究证实,接触自然能降低压力激素水平,改善情绪状态。城市建设中融入绿色空间、传统园林等设计,正是这一理念的应用。在社会治理层面,天人合一推动构建包容性社会,促进不同文化、代际间的和谐,如社区营造、传统节日传承等实践,都体现了多元主体协同共治的精神。值得注意的是,现代语境下的天人合一并非复古主义,而是创造性转化传统智慧,如运用数字技术监测生态、发展循环经济等创新实践,都彰显了其时代价值。

2. 如何在日常生活中践行天人合一?

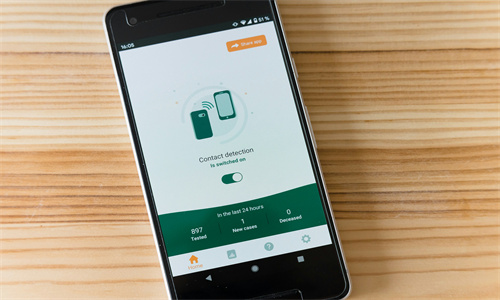

日常生活中践行天人合一可从四个维度展开:饮食起居需遵循自然节律,如顺应四季调整饮食、采用自然光照照明;消费行为应体现环保理念,优先选择本地、有机产品,减少一次性用品使用,支持可持续品牌。空间实践中,可布置自然元素如绿植、水景,通过室内外连通设计增强环境感知。精神层面,建议开展正念冥想、自然观察等练习,培养对生态系统的敬畏之心。值得注意的是,现代科技可辅助实践,如使用APP记录碳足迹、参与线上环保课程等。这一过程强调循序渐进,从微小事做起,例如每周选择一天素食,或参与社区垃圾分类,通过持续行动形成生活惯性。关键在于建立“万物与我共荣”的意识,将环境责任转化为日常习惯,而非阶段性运动。

3. 天人合一与传统生态思想的差异?

天人合一与现代生态思想存在理论维度与实践路径的差异。传统观念侧重整体性思维,将人视为自然的一部分而非对立物,强调“道法自然”的直觉认知,如《道德经》提出的“人法地,地法天,天法道,道法自然”。现代生态学则基于科学实证,通过生态学、环境科学等学科揭示人与自然的物质循环关系,如碳循环、水循环等概念。在实践层面,传统更强调道德自觉与修身养性,如宋代朱熹提出的“格物致知”,通过观察自然领悟天理;现代则依赖制度规范与技术手段,如环保法规、清洁能源技术等。然而二者存在共通性:都主张人类活动应尊重自然规律,差异在于前者偏重内省式认知,后者更依赖外部科学认知。当代实践需融合二者优势,既通过传统文化培养生态伦理意识,又借助科技手段解决具体环境问题,形成“道器合一”的治理模式。