考研真能“拿钱”吗?背后的真相与常见误区解析

引言

考研,作为许多大学生的选择,常常被贴上“拿钱”的标签。这种说法究竟有几分道理?它是否意味着只要考研就能轻松赚钱?本文将从多个角度解析考研与经济收益的关系,帮助读者更理性地看待这一选择。

考研与经济收益的常见误区

近年来,考研热潮持续升温,许多学生和家长将其视为提升就业竞争力的“捷径”。网络上甚至流传着“考研就能拿高薪”的说法,这种观点看似有理,实则存在诸多误区。考研本身并不直接带来经济收益,它本质上是一种教育投资,需要投入大量时间、精力和金钱。考研后的就业情况受多种因素影响,并非绝对优于本科生。将考研单纯视为赚钱手段,容易忽视个人兴趣和专业匹配度的重要性。

根据教育部统计,2023年全国硕士研究生报考人数达到474万,竞争激烈程度可见一斑。许多考生在备考期间需要放弃兼职,甚至面临学费和生活费压力。研究生毕业后的薪资水平因地区、行业、学校等因素差异显著,并非所有研究生都能获得传说中的“高薪”。因此,理性看待考研的经济价值至关重要。

如何科学评估考研的经济回报

在决定是否考研前,考生应综合考虑多方面因素。明确自身职业规划,了解目标行业对学历的要求。评估目标院校的就业质量和薪资水平,可通过学校官网、校友网络等渠道获取真实信息。再者,计算考研的投入产出比,包括时间成本、经济成本和机会成本。

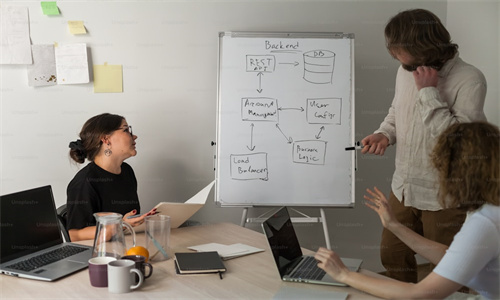

从剪辑技巧角度看,分析考研经济回报时,可以制作对比视频,直观展示考研前后薪资变化、职业发展路径等。建议采用分章节剪辑,每章聚焦一个主题(如薪资对比、行业需求等),配以图表和案例说明,增强说服力。避免过度营销,以客观数据为主,适当加入专家访谈或学长学姐经验分享,提升内容可信度。

值得注意的是,考研并非唯一提升就业竞争力的途径,职业技能培训、实习经历、创业实践等同样重要。根据麦可思研究院报告,2023届本科毕业生就业竞争力影响因素中,实习经历和项目经验排名前两位。因此,考生应结合自身情况,选择最适合自己的发展道路。